|

|

[ Sports/Kabylie ] [ Photos ] [ Famille ] [ Sports/Algérie ] [ Liens/clips/videos ] [ Histoire/Autres ] [ Poésie/Social ] [ Divers ] [ Musique ] [ Culture ] [ Evenements ]

|

|

|

|

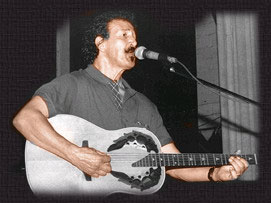

Hommage à Lounis Ait-Menguellet.

27/08/2007 03:29

Interprète, poète et compositeur, Lounis Aït Menguellet naquit à Ighil Bouammas, en Haute Kabylie, le 17 janvier 1950.

Il passe son enfance dans son village natal avant de déménager à Alger chez ses frères Smail et Ahmed.

Il fréquente l’école primaire puis le collège du 1er mai où il reçoit une formation d’ébéniste.

Il n’ aime pas les études puisque dit-il on trouver tout dans les livres.

Il commence à chanter en 1967 mais il se décourage vite et si ce n’est des amitiés solides, il n’aurait jamais pu continuer.

Dans l’émission de la chaîne II, Les Chanteurs de Demain de Chérif Kheddam, il chante sa première chanson : « Ma trud ula d nek Kter » (Si tu pleures, moi je pleure encore plus).

Kamel Hamadi, parent et ami du chanteur se chargera du contact avec les éditeurs qui formulent leurs propres exigences et lui conseillent de reprendre « Ih a Muhand a Madam Servi Latay » de Awid Youcef.

Mais le jeune poète est obsédé par autre chose de plus profond.

A partir des années 1970, il devient le symbole de la revendication identitaire qui s’exprime de façon éclatante une décennie plus tard.

Ait Menguellat reste malgré les aléas de la conjoncture et de l’ingratitude humaine, le plus populaire des chanteurs kabyles.

Et surtout le plus dense et le plus profond.

Parce qu’il a su garder sans doute un parfait équilibre entre l’inspiration et la technique et qu’il constitue un moment fort de la chanson kabyle moderne et de la chanson algérienne contemporaine.

Source :http://www.oasisfle.com/culture_oasisfle/ait_menguellet_le_poete.htm

| |

|

|

|

|

|

|

|

Belaïd Branis

22/07/2007 13:45

De Abranis junior à Belaïd Branis, le chanteur tente de rééditer l’exploit du mythique « Abranis », un groupe qui a connu un grand succès dans les années 70.

Sur les traces de son père (Karim), Belaïd s’essaye au dur métier de la scène et de l’édition. Il nous confie la dure réalité du showbiz, les difficultés que rencontre un jeune compositeur.

Son premier album est l’aboutissement d’une quête riche en expériences qu’il a glanées au cours des multiples galas animés ça et là et qui l’ont conduit à Béjaïa où il obtint le premier prix au festival de la chanson amazighe amateur.

En reprenant le même groupe constitué de musiciens chevronnés, Belaïd enregistre son premier album qui sera vite épuisé sur le marché.

Ce nouveau style qui tente de sortir la chanson kabyle de son ghetto folklorisé en essayant d’arrimer une poésie contemporaine aux sonorités universelles, s’est fait dans la douleur et l’impuissance de beaucoup de jeunes talents victimes d’un « showbiz » qui ne dit pas son nom.

« Avec le genre de musique que je fais, je ne trouve pas au studio les sons et mixages que je recherche », dira Belaïd.

Pour son deuxième album qui sortira prochainement, il promet beaucoup de surprises.

L’enregistrement à Béjaïa et la production en France où il compte aussi rééditer son premier album...

Ait Ali N

Source : http://bgayet.net/musique-art/+Belaid-Branis+.html

| |

|

|

|

|

|

|

|

Idir chante sa « France des couleurs » Le nouvel album du chanteur algérien est dans les bacs

04/06/2007 18:16

Attention, événement. Le nouvel album du chanteur algérien Idir, « La France des couleurs », son quatrième en trente ans de carrière, est sorti le 4 juin. Hamid Cheriet, de son vrai nom, y a invité un panel d’artistes aussi métissé que les styles présents sur l’album. Entre rap, slam et reggae, Idir n’a rien perdu de son sens de la mélodie.

La France des couleurs, le nouvel album d’Idir, est dans les bacs. Les fans du chanteur algérien attendaient ce moment depuis 1993, date à laquelle était sorti Les chasseurs de lumière, son dernier album original. C’était son troisième… en vingt ans. Depuis, il a collaboré avec Khaled, Goldman ou Cheb Mami, et a même enregistré un album de reprises de ses succès, avec de talentueux invités, sur Identités. Mais pas de titres originaux. Au point qu’un fan plein de respect lui a demandé de façon un peu abrupt, en 2001, lors d’un concert promotionnel parisien, si « la source Idir s’est tarie ». Elle ne s’est pas tarie mais Idir n’en contrôle pas le débit. Alors il attend. Et si l’inspiration n’est pas au rendez-vous, les nombreux fans de l’enfant d’Aït Lahcène, dans la région de Tizi Ouzou, sont toujours honorés de faire un tour de chant avec lui. Dans La France des couleurs, ce sont des dizaines d’artistes, de Tiken Jah Fakoly à Nadiya, en passant par… Zinédine Zidane, qui l’ont rejoint. Même Sarkozy et Royal l’ont sollicité pour les présidentielles. A croire que le premier n’avait pas écouté son dernier opus : le chanteur français Guizmo s’y demande « ce qu’a fait l’homme du ministère » et se désole avec Idir : « Ma terre de France a expulsé mon père... »

Afrik : Comment vous présenteriez-vous à une personne qui ne vous connaît pas et vous demanderait ce que vous faites dans la vie ?

Idir : (Il réfléchit) Je dirais que je fais de la musique. Je dirais que je chante en Kabyle… pas que je fais de la musique kabyle. Peut-être l’était-elle au début mais elle évolue.

Afrik : La musique est-elle pour vous un métier ou une activité ?

Idir : (Il réfléchit encore) C’est une activité plus qu’un métier. Je fais un métier qui est venu à moi. Je ne l’ai pas fait par vocation. D’ailleurs je n’en remplis pas les critères. Je suis d’une timidité maladive et c’est tout juste si je ne m’excuse pas d’être là. Alors qu’il faut pousser des portes et s’imposer dans ce métier… Si ça avait été un métier, je n’aurai pas fait que trois albums. J’ai eu la chance inouïe d’avoir fait les chansons qu’il fallait. J’implorais Dieu pour que cela continue, et à 35 ans, j’ai eu la chance que mon téléphone sonne. J’ai fait trois albums qui ont marqué les gens. J’étais où il fallait pour dire ce qu’il fallait. Mais à mon corps défendant, je n’en ai fait que trois. Je suis incapable de prendre un stylo et de me dire : « je vais écrire ». Je crois que c’est pour ça que les gens m’apprécient. Ils ont décelé une cohérence entre le personnage et ce que je fais.

Idir au milieu de Féfé et Leeroy, de Saïan Supa Crew

Afrik : Les thèmes que vous abordez ont évolué depuis vos premiers succès, dans les années 1970. Ils semblent suivre votre parcours et les problématiques de l’immigré que vous êtes…

Idir : Au début, j’étais un Kabyle. La culture du monde s’arrêtait au bord du village. Ensuite, quand j’ai voulu étudier, j’ai dû aller à Alger. J’ai alors été exilé dans mon propre pays. Nous sommes les enfants de l’indépendance. Tu grandis avec l’idée d’un pays qui a réussi sa révolution, qui est le phare du Tiers-monde, nous recevions les chefs rebelles d’Afrique et d’Amérique latine… Nous étions aussi fiers de cela que nous étions brimés dans notre propre culture maternelle (berbère, ndlr). J’étais obligé de traduire le journal en arabe à ma mère. Fatalement, il fallait une révolte. Ma chanson est venue de là. Si ça n’avait pas été par la musique, cela l’aurait été d’une autre manière. Pas contre quelqu’un mais pour quelque chose. Au départ, mon premier disque était un peu kabylo-kabyle. Le deuxième s’est enrichit de rencontres, d’autres racines. Il était plus musical. Puis il y a eu Identités… J’ai compris au fil du temps qu’il fallait que je formule ce que je charriais. Je suis arrivé à un moment où la France m’a donné ses libertés d’expression, elle m’a accomplit. Je me sentais à l’aise dans cette France des couleurs. Tu n’as pas besoin d’être Français pour construire quelque chose en France (Idir n’a pas la nationalité française, ndlr).

Afrik : Les questions de l’identité et de l’« intégration » étaient au cœur des présidentielles. Les politiciens français comprennent-ils, selon vous, les enjeux de ces problématiques ?

Idir : Ils peuvent les comprendre mais n’en font pas souvent l’effort. Ils sont dans une indifférence splendide. Ils me font penser aux Romains qui, lorsqu’ils voulaient un territoire, traçaient un cercle autour. Ils s’enfermaient alors à l’intérieur, dans leur confort, et se faisaient une idée de l’extérieur. Ce confort culturel et cultuel les autorisait à faire des raccourcis du type : « de toute façon ces gens sont comme ça ». Alors comment les hommes politiques pourraient-ils comprendre en 2007 ce qui arrive à leurs concitoyens et ce qui les détruit. Un proverbe kabyle dit : « Il n’y a que celui qui a reçu le coup qui sait comment cela a fait mal et où. » On a souvent dit que le modèle démocratique est le meilleur. Pour moi, c’est le moins pire. Je suis convaincu que la démocratie est d’abord un combat contre une partie de soit. Mais on en est loin. Souvent, les dirigeants établissent des politiques cataplasme, comme en créant un Haut conseil musulman alors qu’il n’y a pas de hiérarchie en Islam. On parle d’Islam français mais il n’existe pas. L’Islam a des qualités indéniables, mais je ne peux pas me placer sur le plan qui consiste à tout prendre, la position de la femme dans la société, la possibilité de prendre quatre épouses... On me dit qu’il faut que je craigne Dieu. Mais pourquoi craindre un Dieu qui doit m’aimer ? Laissez-moi aller dans un autre sens que celui des livres sacrés. Laissons la religion dans ce qu’elle a de mieux, c’est une affaire entre toi et lui. La seule chose qui peut niveler la société est d’aller à l’école, prôner la laïcité. Il s’agit de fédérer, et non d’assimiler, et de là peut-être sortira l’identité française.

Idir et Grand corps malade

Afrik : Dans Lettre à ma fille, une mère se demande si sa fille est heureuse comme elle a été élevée, dans le respect des traditions et d’un Islam rigoriste. Elle se demande si elle a ainsi élevé sa fille pour son bien ou pour « faire comme les autres ». C’est le type de situation qui peut rapidement être condamnée et incomprise en France…

Idir : Ce qui est dit à travers ce texte est : « Je vous offre une musulmane qui se débarrasse pour une fois de ses dogmes et se met à nu pour vous. Voyez, elle est comme vous. Seul son vêtement est différent ». Le texte est de Grand corps malade. C’est rare d’être aussi juste quand on parle de quelque chose qui ne nous est pas propre.

Afrik : Est-il question de l’Algérie dans votre album ?

Idir : Pas spécialement, mais elle est survolée car l’Algérie fait aussi partie de l’histoire de la France.

Afrik : Le gouvernement algérien a fait de la langue tamazight une langue nationale, en 2002, mais il a proposé de soumettre la question de son officialisation à un référendum. Qu’en avez-vous pensé ?

Idir : Tu imagines que je vais accepter de voter pour m’autoriser moi-même à être un Algérien ? La nationalisation avait été un premier pas, mais tant que le pouvoir a le doigt sur la gâchette… Il faut enseigner le tamazight dans toutes les écoles, comme le français et l’arabe. Comme cela se fait en Suisse ou en Belgique avec plusieurs langues.

Afrik : La communauté kabyle est importante en France. Les candidats aux présidentielles vous ont-ils sollicité, comme ils l’ont fait avec de nombreux artistes ?

Idir : (Il hoche la tête et sourit) Oui. Chez Sarkozy, oui. Et j’ai eu un coup de fil de proches de Ségolène pour assister à un meeting à Charlety. Mais je suis Algérien, alors je suis tenu à un devoir de réserve… Cela aurait été un manque de respect pour les gens qui m’apprécient de m’afficher avec un homme politique.

Crédits photos : Vincent Lignier

lundi 4 juin 2007, par Saïd Aït-Hatrit

Source : http://www.afrik.com/article11855.html

Culture - Afrique du Nord - Algérie - France

|

Commentaire de hoder & aimer_la_vie&chamane (05/06/2007 17:52) :

Bonsoir

Arezki…Bonne soirée et bon mercredi… Nous te souhaitons une journée

remplie de paix, d'amour, de bonheur, et de la joie.

Avec toute notre amitié

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le Achewik (chant sacré) de Kabylie ou la survivance des femmes berbères

27/05/2007 20:42

| Arrêt sur image afin de comprendre l’importance du chant traditionnel berbère dans la vie des femmes kabyles. Des extraits en marge du film de Sid Ali Mazif qui présente le destin extraordinaire d’une femme, une centenaire, doyenne du tapis d’Aït Hichem, label International.

La souffrance et le courage de ces femmes kabyles à travers leurs chants et rituels sacrés sont la trame par excellence de ce film qui sera présenté au Festival international du film amazigh. « Deux yeux, un cœur et une conscience à tenir ouverts sans relâche. Un œil rivé sur le passé trie les images mariées au présent pour être offertes en un bouquet de fleurs senteurs éternelles à la conscience trop longtemps endormie. » L’autre œil, alerte et vif, jauge et juge et nous indique notre premier devoir : celui de barrer la route à la culture de l’oubli et d’extirper des geôles du temps tous les artistes. Maroui Saïd Sur les traces de Mohamed lgherbouchène (éditions HCA).

La souffrance et le courage de ces femmes kabyles à travers leurs chants et rituels sacrés sont la trame par excellence de ce film qui sera présenté au Festival international du film amazigh. « Deux yeux, un cœur et une conscience à tenir ouverts sans relâche. Un œil rivé sur le passé trie les images mariées au présent pour être offertes en un bouquet de fleurs senteurs éternelles à la conscience trop longtemps endormie. » L’autre œil, alerte et vif, jauge et juge et nous indique notre premier devoir : celui de barrer la route à la culture de l’oubli et d’extirper des geôles du temps tous les artistes. Maroui Saïd Sur les traces de Mohamed lgherbouchène (éditions HCA).

Marguerite Taos Amrouche a chanté la tradition berbère et ses usages. Elle était devenue le porte-voix de toutes ces femmes recluses qui souffraient en silence au fin fond de l’Algérie. Émerveillée par ce lourd héritage, elle dénoncera l’injustice dont sont victimes ses compatriotes en tant que femmes. Sa mère aura vécu, à cause du code moral, en marge d’une société qui la reniera, et elle en gardera de profondes séquelles. La fille n’est pas non plus en reste, puisqu’elle ne parviendra pas à être reconnue ni dans son identité plurielle ni dans sa féminité propre. Exilées, à la recherche constante de leurs profondes racines, elles ne se reconnaîtront dans aucune société, comme elles le disent elles-mêmes : « Ni Françaises, ni Kabyles, ni Arabes, ni chrétiennes, ni musulmanes. » La mère écrira : « J’étais toujours celle qui ne ressemblait pas aux autres », et d’ajouter : « Je n’ai été nulle part chez moi », (relatant les nombreux déplacements dans Histoire de ma vie, le livre. Sans se perdre en conjectures, elles dépasseront ce déni total dont elles auront été l’objet.

Par nostalgie, Fadhma Aït Mansour relatera sa vie avec courage, une première chez une femme berbère, où elle osera exprimer sa hargne et sa rage de vivre malgré tout. « Il s’agit d’un défi aux bouches cousues. C’est la première fois qu’une femme d’Algérie ose écrire ce qu’elle a vécu, sans fausse pudeur et sans détour. J’ai voulu être présent au grand événement que constitue pour nous la parution d’un tel livre » (Kateb Yacine). La fille deviendra pour sa part la première cantatrice en langue française du continent africain. Taos soulignera : « Tant qu’il y aura en moi un souffle de vie, qu’il soit mis au service de ces chants et de tous ceux qui leur ressemblent qui sont la gloire et le trésor de l’humanité toute entière. » (Marguerite Taos Amrouche). Leurs chants berbères seront compilés en 1937 et révélés au monde entier en 1939 par Taos Amrouche. Elle les aura exposés, certes restitués à l’original dans le texte, mais « rénovés par l’audace d’une interprétation qui lui était totalement étrangère, à savoir un style près du soprano. Contribuant ainsi même à ‘’sensibiliser’’ un public autre que celui auquel ils appartenaient à l’origine. L’Occident fut transporté par la magie féerique de sa voix. Il tomba amoureux de ces terres sauvages et fertiles de leur provenance, jusqu’alors inconnues. Taos enregistrera une série de disques dont un en espagnol. Permettant ainsi à son public d’apprécier les différents styles de ces chants : ahiha, asshihel, amedah, asvo-rer, asharkes, azuzen, achekar, adhekar, achewik... On saluera son courage, celui de son frère Jean et celui surtout de leur mère (qui pourtant a été reniée par son clan à cause de ses usages sans merci) pour les avoir transmis et ‘’sauvés de l’oubli’’ ».

Aujourd’hui 95 d’entre eux sont conservés à la Société des auteurs et compositeurs de musique sous la référence « Chants sauvés de l’oubli Monodies berbères » de Marguerite Taos avec le concours d’Yvette Grimaud, attachée de recherche au Centre national de la recherche scientifique, Paris. Cette dernière signera les commentaires du disque Chants berbères de Kabylie qui sera primé en 1967 Grand prix du disque français. Le mérite de Taos est d’autant plus grand, lorsque l’on sait qu’elle est née en Tunisie et qu’elle a vécu, malgré elle, loin de son pays d’origine. Elle rendra son dernier souffle de vie en 1976 à l’âge de 63 ans. L’histoire retiendra qu’elle a initié des recherches sur la survivance de l’héritage berbère jusque dans la péninsule ibérique, qu’elle aura animé des émissions radiophoniques pour vulgariser la culture de son peuple et qu’elle a participé même à la création de l’Académie berbère, en mettant à la disposition d’intellectuels de l’époque son propre appartement à Paris. Elle dira à l’une de ses représentations sur scène : « Je ne suis pas seulement le témoin d’une génération passée, mais aussi celle à venir », lorsqu’elle s’inquiétera sur le risque de voir cet héritage séculaire disparaître à jamais. Elle se désolera de l’inertie ambiante à l’époque sur ce sujet qui « ne faisait rien pour sauvegarder toutes les traditions du monde entier ». Enfin, il faut noter sa contribution et celle de son frère dans la restitution du patrimoine particulier kabyle à travers de nombreux ouvrages notamment Le Grain magique (Aa-âka issawalène), un recueil de contes populaires.

Grâce à la collecte et à l’édition de ces contes, elle dévoilera un autre aspect du charme de « la vie kabyle » autour du foyer qui n’a plus subsisté de nos jours. Si l’on salue aujourd’hui Assia Djebar pour son entrée à l’Académie française, il faudra aussi se souvenir que Taos a été la première femme Algérienne écrivain en langue française, peut-être même de l’Afrique à ce moment-là. La traduction de L’authenticité de la maisonnée kabyle et de sa magie à travers les œuvres du trio Amrouche et d’autres écrivains de l’époque aura contribué à tracer la voie aux jeunes en quête de « ressourcement identitaire » aussi bien à l’étranger qu’ en Algérie même. De nos jours encore, des étudiants s’intéressent à ces pans de la mémoire collective. Certains ont présenté des thèses et en préparent encore ici ou ailleurs. Des ethnomusicologues ont édité des livres sur ce legs ancestral, d’autres recherches sont en cours, car ces chants envoûtants ont attisé la curiosité de plus d’un. Dernièrement, après que diverses académies à l’étranger aient enfin reconnu la langue berbère, des modules même sur cette poésie viennent de se créer... Tout cela grâce à l’engagement de chacun depuis des lustres... Des sociologues se sont penchés sur d’autres variantes de ces chants jusque-là confinés dans l’oralité à l’image de Makunda Aurès à Paris (encore). Elle consignera pour sa part des chants chaouïs et les interprétera même.

Pour revenir à la poésie kabyle en particulier, les Issefra, on notera que la plupart seront signés par des hommes. Il est à retenir l’apport considérable de Si Muhand U Mhand à lui seul dans ce domaine (on fête actuellement son centenaire à travers le monde). Nombreux seront les artistes qui s’inspireront de son œuvre. Bien qu’il existe beaucoup de femmes qui aient porté leur griffe à l’histoire en ayant transgressé les tabous, nul n’ignore leur caractère de farouches combattantes. Ce n’était pas dans la tradition des Kabyles de laisser leurs femmes se faire « remarquer en public » sur ce plan là, d’où le paradoxe. Dès que le chant sort du cadre établi (foyer, fêtes, travaux, rituels sacrés), il relève de l’interdit, jusqu’à nos jours pour certains. On aura remarqué que bon nombre de chanteuses du début du siècle sont des femmes au passé douloureux, qui, souvent pour raisons « X », sont sorties du cocon de leur foyer, divorcées ou veuves ou encore orphelines pour la plupart. Elles seront reniées ou montrées du doigt, leur Achewik graine de souffrance s’enracinera encore plus dans leurs brûlures, il sera leur refuge et symbolisera leur déchéance lorsqu’elles boiront le calice jusqu’à la lie... Les aèdes kabyles, hommes et femmes, feront leur bilan sur leur vie singulière : Le printemps n’a pas fleuri, Je n’ai pas joui, Mes jours ont fini leur temps... (Si Muhand U Mhand) Hanifa se consolera avec Tha raï-iwe iti kha dhamène (c’est la faute à mon choix).

Elle partagera une misérable bicoque avec Chérifa, l’autre « grande dame » du genre achewik. Cette dernière nous laissera Bka ala khir ay akvo (aurevoir Akbou) entre autres. Slimane Azzem, le chantre kabyle du bassin lorrain, quant à lui, relatera ses brisures d’exil par Thaksite boum’karkour (l’histoire du crapaud) ou La résidence mettant ses « deux » pays au même pied d’égalité .On retiendra que les Issefra et Achewik sont indissociables les uns des autres, la poésie se crée pour être chantée, « sefru », voulant dire séparer le bon grain de l’ivraie. Cette prose porte alors les accents mélodieux de la voix du poète kabyle. Ces chants demeurent gravés dans la mémoire collective, et nous rappelle l’existence d’un royaume jadis unifié, d’un peuple glorieux noble et fier par ses valeurs. Ils doivent leur survivance au sacrifice et au dévouement de ses nombreux aèdes hommes et femmes confondus, immortalisés à jamais. Un peuple qui a aujourd’hui perdu la réalité de ses repères d’origine, séparé par des frontières réelles ou virtuelles, si différent de ses voisins, mais si uni par cette richesse ancestrale commune.

Les Amrouche étaient partis en croisade à la recherche d’eux-mêmes sur les traces des temps d’alors, où chaque chose avait encore une âme. Les fantômes de leur lointaine Kabylie les ont hantés toute leur vie. Ils traduiront leurs émotions en les couchant sur du papier. Jean transcrira, pour sa part, les mirages de la mère et de la sœur, qui leur donnera une vie au travers de sa propre voix.

A trois, ils berceront Su zuzène « leurs blessures multiples dans ces chants comme pour retrouver la lumière et le chemin vers l’Eden à jamais perdu. Ils s’éteindront comme les bougies répandent leur cire : la mèche s’épuisera peu à peu pour s’être nourrie de sa chaire. Les étoiles scintillantes rendront l’âme, loin, trop loin de la terre des origines sans jamais avoir pu la revoir juste une dernière fois. Ils deviendront, malgré eux, la gloire et le trésor de leur peuple immortalisés à jamais dans la trame de son histoire contemporaine, même si de part et d’autre de la Méditerranée (en France ou en Algérie) on ne leur a jamais rendu un hommage digne de leur nom. D’autres femmes berbères se rebelleront, comme Taos et sa mère, et sauvegarderont à leur manière cet héritage, par la plume et le combat engagé jusqu’au-delà de la Méditerranée. Les femmes d’aujourd’hui se battent encore à travers achewik pour leur affirmation Awal agui sal maânass (mes paroles ont un sens) par Nora Aït Brahim, Chah (bien fait !) par Djura du groupe Djurdjura. Et bien d’autres qui prendront comme repère ce legs... Car achewik reste une prose qui dénonce encore de nos jours le statut particulier et injuste de la gent féminine. Taos l’a bien mis en exergue du reste par ses travaux. Ces mêmes traditions qui ont brimé tant de femmes bien après elle. Force est de constater que la condition de la femme algérienne et kabyle en particulier n’a pas changé d’un iota, et ce, depuis des décennies, même dans un monde dit « moderniste » et de progrès.

Personne ne sait à quel moment et comment la position de la femme kabyle a basculé, lorsque l’on se rappelle les innombrables figures historiques qui se sont illustrées en menant des batailles, même à la tête d’armées d’hommes. Djura, une des chanteuses du groupe Durdjura, s’étonnera, bien des années plus tard, de cet « appel des racines ». Elle écrira alors dans son livre : « Il m’est impossible de repenser à la Kabylie sans que défilent devant moi des paysages gigantesques, des panoramas grandioses, des champs d’oliviers et de figuiers à perte de vue, la lumière éblouissante de ses gigantesques paysages. » Un siècle après, Ami, la grand-mère de Taos, « la kabyle » continue de subir une maltraitance injuste. Djura, parmi tant d’autres, continuera la lutte : elle devra se battre pour son identité et son statut de femme. Dans une France colorée pourtant si attachée aux valeurs des droits des hommes (et des femmes), mais toujours déchirée par une histoire commune avec l’Algérie, ô combien douloureuse. On est pas sans ignorer combien ce sujet reste encore d’actualité au vu de ce qui se passe aujourd’hui dans les banlieues. Le devoir de mémoire a été longtemps confisqué de part et d’autre, l’histoire a été réécrite aux normes des convenances de chacun. En atteste la soif de la jeunesse dans sa détermination à vouloir retrouver coûte que coûte et à se réapproprier les valeurs de ses racines d’origine. Dans cette confusion identitaire, Djura aura à affronter les siens et à subir les conséquences d’une liberté qu’elle payera au prix fort dans sa chair.

Elle raconte plus loin : « Je ne savais pas qu’alors je serais une petite immigrée à cloche-pied entre deux cultures, deux pays et deux mondes. » Grâce à sa fibre artistique, elle défiera le pouvoir absolu des mâles du clan dans un pays qui pourtant devait lui garantir la liberté. Son cas n’est qu’une goutte d’eau dans un vase déjà plein et nombre de ses congénères connaissent le même sort et paient « en silence » le même tribut. Après elles, nous subissions les mêmes souffrances qui ont « usé » nos aïeules et toujours dans l’indifférence totale de l’environnement pourtant « civilisé » qui était le nôtre. Notre « société clanique » n’avait jamais accepté une femme artiste, l’accusant de « libertinage ». On a beau dénoncer le caractère injuste et ce statut qui n’évoluait jamais, rien n’y fait. Il faut dire que nous avions vu comment nos mères avaient essuyé stoïquement tous les « coups » du sort de par leur condition sans jamais broncher, au péril de leur vie. Nous nous sommes jurées de ne jamais leur ressembler. Elles trouvaient, elles aussi, refuge dans ces chants, notamment les religieux, comme si dans toute cette débâcle, il ne leur restait que Dieu qui pouvait leur venir en aide, puisqu’on les brimait en son nom ! Hélas, la clémence et la miséricorde divines ne viennent jamais à bout de la bêtise humaine, la dernière génération n’était pas mieux lotie. A notre tour, nous connaîtrons le dictat des mâles, le rejet du clan, l’exclusion, et nous errerons longtemps spirituellement et physiquement à la recherche de nous-mêmes. Dans notre révolte intérieure et extérieure, nous étions devenues des « écorchées vives », le corps boursouflé par des flagellations continuelles, car toute notre vie avait été « confisquée » de fait. Avides de reconnaissance et certaines que l’on prouverait à la face du monde que nos valeurs mêmes pouvaient être un vecteur porteur de respectabilité et de dignité, on essayera d’être de tous les combats, en vain. Nous ne disperserons que nos énergies dans cette haine et le rejet total de nos us, d’un système, de tous les systèmes dans leur déni identitaire qui nous excluaient en tant que femmes, mais aussi en tant qu’êtres humains à part entière. C’est grâce à ces mêmes chants que nous avons retrouvé la sérénité.

A travers leur amour, celui de notre culture, de nos racines, des autres et de nous-mêmes. Cela nous aura permis de puiser la force nécessaire pour continuer à vivre, à survivre et à quel prix ! Ce don d’Assefrou (poésie) que nous tenons toutes de nos mères et de nos grands-mères, toutes originaires de ces montagnes fabuleuses que sont le Djurdjura. Les seuls maillons que nous connaîtrons à l’étranger d’une descendance dont on aura longtemps ignoré jusqu’à l’existence même. Perdues entre une culture plurielle et un héritage double au départ de la vie, nous serons confronté à un « troisième monde », une autre dimension, dans laquelle nous manquerons de nous noyer.

C’est un sentiment que tous les immigrés partagent, eux qui ont été forcés à se « préserver » face à un modèle « inconnu » qui leur a été imposé. Par choix ou par contrainte, ils seront obligés de vivre cette fracture entre deux cultures et deux pays. Dépassés par la réalité quotidienne, ils se replieront sur eux-mêmes dans leur instinct de survie et s’isoleront du monde refusant d’évoluer. Ils seront incapables de transmettre leur propre culture à une jeunesse née dans un monde en constante ébullition, lui-même dénaturé. Grâce aux chants, quelques repères des « migrants » se sont maintenus. Voir les œuvres de Idir (Vava inouva, Assendou, etc.). Notre Achewik se veut un hymne à la vie et à la rage de vivre. C’est un cri de femme, un hurlement de frayeur, mais aussi une explosion intense et profonde d’une passion pour un héritage cinq fois millénaire... Il nous permet d’« expier » nos « fautes » par rapport au « clan » et son ordre moral, mais aussi de nous imposer à lui dans nos choix par notre persévérance et notre abnégation. Nous apportons une modeste contribution, un petit éclairage sur ce legs commun que toutes les femmes de notre peuple jeunes et moins jeunes portent en elles comme des tatouages indélébiles. Pour notre part, nous aurons eu plus de témérité, mais pas plus de courage à mettre notre vie sous les « feux » de l’ire familiale. Plus rien pour nous n’aura de l’importance sauf panser « cette plaie » profonde et béante, qui ne guérira pas. Notre seul espoir reste que les générations à venir n’aient pas à subir, au grand jamais, ce que nous autres avions eu toutes à affronter à diverses époques. Nos propres souffrances nous ont permis de mieux saisir la majesté merveilleuse de nos chants. Elles nous auront permis d’apprécier les profondeurs abyssales de nos meurtrissures... Elles permettront encore aux autres de comprendre les interrogations, les doutes, les craintes, les peines et les attentes de toute femme, qui, éprise de poésie et d’absolu, arrive à dépasser sa propre colère en se surpassant elle-même.

Cet engagement nous a permis de revisiter le monde ensorcellant et intriguant des chants berbères de nos aînées. Ces chants dont la trame reste l’endurance de la femme, laborieuse, et ô combien courageuse ! Celle qui restitue le legs de ses racines lointaines véhiculées depuis une éternité dans l’oralité, elle qui symbolise la vie, elle qui donne la vie à ces vers.... Ainsi, d’autres femmes pourront les dédier à leur tour, à celles qui supportent sans jamais rechigner, à celles qu’on accuse sans jamais juger, à celles qu’on lapide sans qu’elles aient rien fait. Achewik portera au firmament les cris de leur innocence. Ne dit-on pas « the tsou chewak » (elle se consume ?) A travers lui, elles sauront malgré tout marquer leur présent par leurs essences et leur futur par leurs empreintes. Et ces chants qui ressuscitent, enchantent, captivent et envoûtent ceux qui les écoutent, leur permettant de garder espoir qu’une aube nouvelle se lèvera enfin sur un jour meilleur.

| Les écorchures des cœurs en prose : |

Que nos achewik résonnent,

résonnent ! Ou chewik iwe atheslane

Qu’ils libèrent tous ceux qui les entonnent Ayene ithe ni-harkene

Des souffrances qui les emprisonnent

Achewik iwe athis sah lou athi tan tan athi re nou ajrah boul ath iekfou

thil ha ve’sis athi twanfou

Thi el hav’se boul athe souf rane

|

|

Par : Flora

|

Les mirages de l’espoir en chants :

|

« L’appel à la joie »

O toi, dont j’ai partagé la joie, viens !

Rends-moi la joie que je t’ai donnée

Depuis longtemps, depuis trop longtemps

Nous étions sur le versant de l’ombre

Mais la lune vient d’éclore

Déjà, sa clarté nous inonde. »

|

Marguerite Taos Amrouche

|

Chant n°3 du disque Chants berbères de Kabylie I Aubade rituelle, style asvou’rer Primé en 1967 par l’Académie du disque français. |

La torture de l’âme en « assefru » :

|

« Nous voulons habiter notre nom

Vivre ou mourir sur notre terre mère

Nous ne voulons pas d’une terre marâtre

Et des riches reliefs de ses festins

Nous voulons la patrie de nos pères

La langue de nos pères

La mélodie de nos songes

Et de nos chants

Sur nos berceaux et sur nos tombes

Nous ne voulons plus errer en exil

Dans le présent sans mémoire

Et sans avenir

Ici et maintenant

Nous voulons être libres à jamais

Sous le soleil, dans le vent, la pluie ou la neige Notre patrie : l’Algérie. »

|

Jean el mou houv Amrouche

|

|

|

par Fatma Flora Mouheb

Source : http://www.berberes.com/page.php?page=evocation&titre=%C9vocation&id=0000000007

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Entretien avec les iniateurs de K.S.P : Le vrai défi c’est d’assurer la longévité de cet organisme.

21/05/2007 04:12

Mouloud Kacher et Mourad Itim sont deux à qui revient l’idée de lancer KSP (Kabyle Spectacle Production).Le KSP est derrière le grand spectacle, organisé le 16 décembre 2006, du jamais connu, à Montréal en terme du nombre impressionnant d’artistes et de groupes réunis sur la même scène. Le public aussi, n’a pas manqué à être au rendez-vous et de savourer toute la variété musicale présentée ce jour, à savoir du Châabi, folklore et moderne.

Ci-après l’entretien.

Algeronet.com : Pouvez-vous nous présenter, d’une manière générale, le KSP ?

Le KSP est un organisme créer dans le but d’organiser des spectacles de tout genre (musique, poésie etc..) et à travers ces spectacles nous allons avoir à accomplir des missions telles que :

- Donner la possibilité à nos groupes er artistes existants en Amérique du nord de se produire face à leur public en particulier et pourquoi pas face au grand public canadien dans l’avenir.

- Inviter nos Artistes amateurs ou professionnels vivants au pays ou en France et même ailleurs pour se produire à Montréal dans le but de les faire découvrir dans un autre continent

- Produire des spectacles mixtes c’est à dire avec d’autres communautés pour un échange culturel.

- Et enfin permettre à notre communauté de vivre des moments agréables dans un cadre artistique qui va rapprocher les uns des autres et se retrouver surtout Grace à ces manifestations.

![Image réduite [IMG_2459.jpg - 39kB]](http://www.berberes.com/album_photo/syphax2006/slides/IMG_2459.jpg)

Algeronet.com : Comment l'idée vous est venue pour vous lancer dans une telle entreprise ?

Avant tout, je peux dire que c’est par vocation, moi-même j’étais dans le domaine artistique les années 87 à 93 en tant que gérant d’un studio d’enregistrement et édition de musique (MEDIA MUSIQUE) à Yakouren , donc la motivation est toujours là. Pour ce qui est de Mourad, lui, il a toujours était présent à toutes les festivités et avec sa bonne volonté il est devenu très efficace dans l’organisation.

L’idée avait prit part à partir du spectacle de Ferhat dont nous avions participé spécialement pour sa couverture et son organisation. De là, on s’est dit pourquoi pas un organisme spécialement pour les spectacles. Le fait que ces événements ne se produisent pas d’une manière régulière et même si parfois, ça s’organise, il n’ y a pas de longévité.

Présentement on peut dire qu’on a acquis une certaine expérience dans ce domaine bien qu’on découvre toujours des choses à perfectionner

Algeronet.com : La 1ere soirée organisée, a rencontré un succès remarquable. Quel est votre commentaire la dessus ?

Simplement très satisfait, au départ, en discutant de ce projet avec Mourad, je me demandais c’est quoi l’effort nécessaire pour réussir un tel événement, car il s’agissait de regrouper un certain nombre d’artistes et pouvoir satisfaire le public avec une bonne organisation et une très belle prestation de la part des artistes et finalement c’était le défi à réaliser.

Algeronet.com : Est ce que c’est facile de réunir autant d'artistes sur la même scène ?

Je dirais qu’on a établi un bon contact avec les artistes au départ, c’est ce qui nous a aidé à les réunir sans problèmes, ils étaient très coopératifs sur le plan programmation et très compréhensifs sur le plan timing ou certains voulaient passer un peu plus tôt ou plus tard, mais il fallait structurer le tout en fonction de chaque style de musique pour pouvoir gagner du temps par- rapport aux musiciens, qu’on avait assuré pour accompagner les artistes qui chantent en solo.

On avait également programmé trois répétitions dans un studio de pratique pour la majorité des artistes qui voulaient les faire avant le spectacle.

Pendant le spectacle, il a fallut notre présence permanente pour coordonner le tout et veiller à ce que les enchainements se fassent convenablement, c’est un effort physique et mental au même temps, mais on a réussi à gérer l’événement.

Algeronet.com : On a quand même remarqué un manque terrible de spectacles kabyles à Montréal, a quoi est du, selon vous ?

Le manque de spectacles Kabyles à Montréal à mon avis est du à l’absence d’organismes spécialisés dans ce volet pour assurer une continuité, il faut dire qu’il n est pas facile d’organiser un spectacle professionnellement parlant, il faut de la volonté et des moyens requis pour réaliser un vrai spectacle. Présentement, il y a des organismes qui commencent à activer dans ce domaine pour lesquels je souhaite bien une réussite, simplement il faut assurer une bonne organisation pour que le public soit présent à chaque événement et surtout avoir sa confiance...

Algeronet.com : La chanson Kabyle n'est pas assez visible sur la scène Montréalaise, certains reprochent le fait qu’on invite les même artistes à chaque événement, que diriez vous ?

Moi je dirais qu’elle commence, c’est une question de temps, car notre communauté s’accroit juste ces dernières années et l’un des éléments essentiel pour la promotion de la chanson c’est le public. Dans peu de temps elle va être visible parmi les autres si on s’y met tous.

Algeronet.com : justement, Pourquoi le KSP s’intéresse plus qu’à la chanson Kabyle qu’à d’autres styles ?

Dans les objectifs du KSP on parle de promouvoir notre culture qui véhicule en elle la chanson etc.…et notre chanson a un besoin de ça pour survivre et pour qu’elle soit visible sur la scène internationale.

Personnellement je suis pour la musique universelle, d’ ailleurs j’écoute tous les styles de musiques dans les différentes langues sans exception, mais pour le choix c’est par rapport à l’écoute et à la demande, si un jour on voit qu’un artiste ou un groupe de musique autre, intéresse notre communauté nous allons l’inviter à se produire parmi nous, on pourra combiner plusieurs styles au même temps. Pourquoi pas ?

![Image réduite [IMG_1006.jpg - 36kB]](http://www.berberes.com/album_photo/syphax2006/slides/IMG_1006.jpg)

Algeronet.com : Est ce que c'est dans vos projets de faire un pont avec d'autres spécificités Algériennes voire même Maghrébines?

Sincèrement je ne peux pas confirmé cette éventualité vu notre position actuelle de lancement de ce projet et il faut bien regarder dans quel contexte ce pont sera envisageable c’est un ensemble de critères qui vont le déterminer.

Algeronet.com : C'est quoi votre défi qui s’inscrit dans le présent?

Le vrai défi c’est d’assurer la longévité de cet organisme.

Algeronet.com : Qu'attendait vous des artistes de Montréal ?

J’espère bien qu’ils vont continuer à œuvrer dans la chanson, ne pas s’arrêter par apport aux difficultés de l’immigration et surtout de se produire à chaque fois que l’occasion se présente Et pourquoi pas un bon rapport entre les artistes pour développer beaucoup de choses.

Algeronet.com : Que pensez de L'UDAAC (Union des artistes Algéro-Canadiens) à Montréal ?

Aucune idée j’ai su l’existence de cette association l’année passée à travers un site internet, mais j’ignore de quoi s’agit-il exactement, probablement on saura plus à l’avenir.

Algeronet.com : Quels sont vos projets immédiats?

On a un programme annuel selon certaines occasions et événements dont des spectacles avec nos artistes de Montréal en combinaison avec d’autres, des grosses pointures probablement en surprises et bien d’autres choses, c’est difficile de dire que tous ces projets seront réalisés, mais on travaille assez fort pour qu’ils soient réalisables.

Actuellement, on se concentre sur le méga concert de Takfarinas qui sera à Montréal le 02 juin prochain dont on est en pleine préparation.

Algeronet.com : plusieurs défis attendent la communauté algérienne, mais si on commence à créer une tradition de spectacles qu’est ce que ça prend au juste?

Ca prend la motivation avant tout et puis le professionnalisme et de la il faut investir les moyens nécessaires pour le faire.

Algeronet.com : La communauté s'agrandit de plus en plus, c'est quoi votre message ?

Effectivement c’est une communauté qui prend de plus en plus de l’effectif et c’est très important de s’organiser et de créer les repères fiables dans le but de garder l’union et d’assurer la survie de notre communauté.

Enfin, merci pour Algeronet…

![Image réduite [IMG_2538.jpg - 38kB]](http://www.berberes.com/album_photo/syphax2006/slides/IMG_2538.jpg)

Source : http://www.algeronet.com/article.php?id=250

|

Commentaire de claire (24/05/2007 22:51) :

bonjour je passe tot car j.ai 200coms a faire et svp tenir vos blogs

a jour c.est très pénible les pages longues bisous boop pas tous mais

certain blog c.est l.enfer bisous bonjour je passe tot car j.ai 200coms a faire et svp tenir vos blogs

a jour c.est très pénible les pages longues bisous boop pas tous mais

certain blog c.est l.enfer bisous

http://gina.vip-blog.com

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

TAKFARINAS À L’EXPRESSION «J’ai soif de ma patrie et de mon public»

01/05/2007 23:51

«La culture n’a pas de frontière. Mais pourquoi pas, la culture amazighe. C’est la culture originelle».

C’est avec beaucoup d’émotion, de nostalgie et d’amour envers son pays et son public d’Algérie que le chanteur amazigh a répondu à nos questions. Rencontré au Café de la musique, au parc de la Villette, à côté de la salle Zénith à Paris, le chanteur a bien voulu nous parler des raisons de l’annulation de sa tournée en Algérie, de son nouveau single prévu pour cet été et de ses concerts aux Etats-Unis et au Canada.

L’Expression: Pourquoi votre tournée prévue pour 2005 a-t-elle été reportée à 2006 et n’a toujours pas eu lieu?

Takfarinas: Permettez-moi d’abord d’exprimer ma douleur et mes sentiments les plus tristes à la suite des attentats qui ont secoué Alger. Comme chaque Algérien jaloux de son pays, j’ai suivi les images de l’horreur diffusées sur les chaînes satellitaires de la planète. L’Algérie et les Algériens ne méritent pas un tel sort. Nous avons toujours été pacifiques. J’exprime ma solidarité et mon soutien à mes concitoyens et envers mon pays. Je suis prêt à aider et à soutenir, à ma façon, mon pays et faire de l’Algérie, la rose la plus belle dans le jardin des fleurs. Je réponds à votre question. Le public me reproche d’avoir négligé l’Algérie. Il se demande pourquoi je chante à l’étranger, mais pas dans mon pays. Ce qui est légitime. Remonter sur scène et retrouver mon public en Algérie, reste mon plus grand souhait. Je suis comme cet orphelin qui a tant besoin de sa mère. (Ndlr, il le dit avec les larmes aux yeux). Je remercie les Algériens pour la confiance qu’ils ont placée en moi. C’est grâce à eux que je me suis fait un nom mondialement reconnu. Je dis souvent que le temps est venu pour partager avec eux tout le savoir-faire que j’ai accumulé dans le monde de la musique, car mon dernier gala remonte à 1990. Pour 2005, j’ai refusé le gala, car je n’étais pas prêt. Donc, on l’a reporté à 2006. Au mois de décembre 2005, je suis rentré en Algérie pour prospecter de visu le terrain afin d’avancer dans le projet de la tournée. J’ai établi un projet à la grandeur de l’Algérie et à l’image de la richesse culturelle algérienne. Mon but était d’organiser une tournée jamais réalisée en Afrique, ni même en Orient. J’ai exposé mon projet aux autorités concernées, qui n’ont pas tardé à l’approuver. J’ai décroché des contrats de sponsoring avec les grands opérateurs économiques en Algérie. Mais, le facteur temps a joué contre moi. Vers la fin de mai, où il était prévu de commencer la promotion de ma tournée, je n’ai conclu aucun contrat. C’était le début de la période estivale, où les entreprises, d’habitude, ont beaucoup de charges et de travail. Il fallait attendre quelques mois pour tout débloquer. Donc, le report s’est imposé.

Vous dites, «report», le projet est-il toujours d’actualité?

Le projet en tant que tel est toujours vivant. Je dis encore que si les conditions sont réunies pour réussir l’événement, je viendrais avec plaisir. Comme je viens de le souligner, le pays a besoin de tous ses enfants, notamment, dans les moments les plus difficiles...

Y a-t-il vraiment un problème d’argent dans cette histoire?

La culture n’a pas de prix. Grâce à mes contacts et le soutien des autorités compétentes, j’ai réussi à décrocher des contrats de sponsoring avec les grands opérateurs économiques en Algérie que je remercie au passage. Le ministère de la Culture allait prendre en charge nos déplacements, tant en Algérie qu’à l’étranger, l’hébergement et tout ce qui est logistique! A mon avis, on ne parle jamais d’argent lorsqu’il s’agit d’un tel événement. J’ai déboursé une somme astronomique pendant les 8 mois que j’ai passés à Alger. Imaginez, la salle du Zénith, où tous les chanteurs rêvent de se produire, je l’ai louée que pour les répétitions. De plus, avec la prise en charge du ministère de la Culture, j’ai accompagné le directeur de production du Festival Printemps de Bourges et le designer de son de la célèbre chanteuse Madonna pour prospecter les stades d’Alger, de Tizi Ouzou, de Béjaïa, de Batna, de Sidi Bel Abbès, d’Annaba et d’Oran. On a monté tout le décor, sauf que le temps était contre moi. Donc, on ne parle jamais d’argent dans un pays aussi super riche comme le nôtre. Une confidence: tout l’argent de la tournée, je l’ai mis au profit des associations des handicapés et des centres culturels. J’allais acheter des livres pour nos bibliothèques. Ce n’est pas pour m’enrichir que je fais la tournée. C’est le plaisir du partage seulement et aussi, pour montrer à tout le monde, qu’on peut organiser des choses grandioses en Algérie. Même les Algériens auraient découvert qu’on peut vivre des soirées de très grande dimension.

Et l’histoire du matériel?

Encore un faux problème. On m’a demandé pourquoi j’allais ramener 18 semi-remorques en matériel de France. Je ne sous-estime pas mon pays, mais la fiche technique de l’Onci ne correspond pas au programme de la tournée. Nos techniciens et ceux de l’Onci ont échangé les fiches techniques. Résultat: l’Onci ne possède même pas 10% du matériel que j’ai prévu. Notre fiche est nettement supérieure à la leur. A titre d’exemple, la plus grande scène dont on m’a parlé à Alger est de 200 m² alors que j’ai programmé deux scènes de 400m². L’Algérie a acheté du matériel, mais où est-il? Pas de maintenance non plus. C’est du jamais vu en Afrique. Le producteur que j’ai déjà cité, m’a confié que même pour l’Europe, c’est très grand. J’allais ramener un matériel d’une valeur estimée à des millions d’euros! Peut-on me donner un matériel d’une telle somme en Algérie? Si la réponse était oui, je n’aurais jamais pris d’autres charges pour rien. J’en ai marre de cette histoire de matériel. Au lieu de m’occuper de la tournée, je me suis retrouvé en plein dans le matériel. J’ai mis deux ans, avec mes collaborateurs, pour monter le concept de la tournée. J’ai programmé quatre dimensions: la dimension scénique (tout ce qui est relatif à la scène), celle de l’image, le son et enfin la danse. C’est la haute technologie. Aux Etats-Unis, au Canada et autres pays européens, je ne traîne pas avec moi tout cela. Le 18 mai prochain, je ferai un grand concert à San Francisco, le 12 juin au Canada, je n’aurai pas besoin de déplacer mon matériel, car ces pays ont le matériel qu’il faut. A signaler que 50% du groupe sont Algériens ayant prouvé leur grand savoir-faire à l’étranger.

L’Algérie vit un grand événement, «Alger, capitale de la culture arabe». Qu’en pensez-vous?

Tout ce qui est culturel est intéressant. Je trouve l’idée formidable pour découvrir les cultures des autres. J’aimerais qu’on organise annuellement des festivités pour que les Algériens puissent découvrir toutes les cultures universelles telles que les cultures chinoise, américaine, indienne et autres. La culture n’a pas de frontière. Mais pourquoi pas, la culture amazighe. C’est la culture originelle. On ne peut pas avancer sans retourner aux sources. On ne sait pas où on veut aller sans savoir d’où on vient. Nous avons notre culture et notre histoire, il suffit juste de la montrer. On doit d’abord faire en sorte à promouvoir notre culture. C’est notre pièce d’identité dans le monde. Le peuple qui n’a pas de culture est un peuple mort.

Un nouvel album?

Là, je suis en studio. Cela fait deux ans que j’ai commencé les enregistrements. Ça sera un seul album ou deux au maximum. Je n’ai pas encore arrêté la date de la sortie. Une fois fait et terminé, il sera sur le marché. J’ai encore du temps. Pour cet été, j’ai prévu un single. C’est tout ce que je peux dire pour le moment.

Source : http://www.lexpressiondz.com/T20070430/ZA5-6.htm

Par : Tahar FATTANI

|

Commentaire de Samira & Barbara (02/05/2007 22:07) :

La vie est courte comme un

jour...…

Dont le soir suit de

près l’aurore …

L’heure fuit, le couchant se

dore...…

Le temps s’envole sans

retour…

Les saisons pleurent tour

à tour...…

Sur les fleurs qu’elles

font éclore…

La vie est courte comme un

jour…

Dont le soir suit de

près l’aurore…

Il faut en faire un doux

séjour...…

Un nid familier et

sonore…

Où quelque chose chante

encore...…

Après la jeunesse et

l’amour…

La vie est courte comme un

jour…

Henri Warnery - 1859, 1902

Hoder Hoder

aimer_ la_ vie

aimer_ la_ vie

|

|

Commentaire de eric / casanova (03/05/2007 19:05) :

azulje passe te souhaiter une bonne soirée amicalement es bonne fin

de semaine .. azulje passe te souhaiter une bonne soirée amicalement es bonne fin

de semaine ..

|

|

Commentaire de Samira & Barbara (03/05/2007 19:49) :

Bonsoir…

Arezki...Bon vendredi… Nous te souhaitons une journée remplie de paix,

d’amour, de bonheur et de la joie…A l'école, il y a des élèves et non

des petits juifs, musulman, chrétiens ou athées…Ils sont là pour

s'instruire et devenir des hommes libres… à tout point de vue…Henri

Pena-Ruiz…

Hoder Hoder

aimer_ la_ vie

aimer_ la_ vie

Avec toute

notre amitié…

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

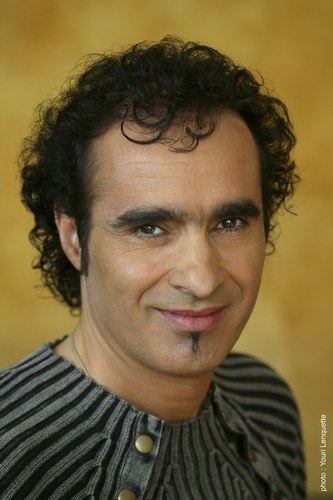

TAKFARINAS

29/04/2007 15:43

|

Photo :http://teemix.aufeminin.com/world/stars/photos__todo=zoom&i=1563&c=16953.html

Quartier Tixeraïne

C'est l'histoire d'un doux rêveur épris d'amour et de vie. Celle d'un chanteur culotté qui a bousculé des habitudes, cultive le sens de l'accueil et celui de la fête, sait que le seul moyen sûr pour éviter l'usure, c'est d'ouvrir son coeur à toutes les cultures.

Elle commence à Tixeraïne, la ville kabyle d'Alger perchée sur des hauteurs. Takfarinas y voit briller son tout premier soleil. Quand on naît dans une famille de musiciens, inutile de lutter, de vouloir chasser le naturel. La musique s'impose comme une radicale évidence. Lorsque son père enfourche un cheval pour faire la route jusqu'en Kabylie, à chaque voyage, assis derrière lui, il s'imprègne de sa voix qui égraine des chansons kabyles. Lorsque des voisins lui fabriquent sa première guitare, il a six ans, ne sait pas encore que la musique l'a choisie, mais il sent déjà son irrésistible appel. Sans rien imaginer, sans oser, pour l'instant, rêver à quoi que ce soit. Dès l'âge de huit ans, il commence à se frotter à la vie d'adulte, enchaîne les métiers : mécanicien, soudeur, ouvrier, imprimeur... Quand il remonte dans ses souvenirs, c'est l'imprimerie, dit-il, qui lui a donné le plus de plaisir à cette époque: "J'aimais bien doser les couleurs. Cela avait une certaine dimension artistique pour moi". L'âme de l'artiste qui sommeille en lui révèle de manière plus précise ses contours. Petit à petit le chemin se dessine. Il s'ouvre, clair et net, le jour où son père lui offre sa première vraie guitare. Il a seize ans et vient de remporter un concours à la radio dédié aux jeunes talents. La guitare est sa récompense, un encouragement à suivre sa vocation. Alors, il se met à rêver. Troque son nom d'état civil, contre celui de Takfarinas, un pseudo porteur de souffle et d'énergie.

|

|

|

En 1976, il enregistre sa première bande à Alger. Trois ans plus tard, direction Paris pour tout reprendre en studio, se faire une carte de visite présentable. L'album s'appelle "Yebba Rremmene". Ce sera le premier jalon de la carrière de Takfarinas, dès lors définitivement enclenchée. Peu de temps après, il fonde en compagnie de Boudjemaa Semaouni le groupe Agraw. Avec cette formation, lors d'un concert en première partie d'Idir, en 1980, il foule pour la première fois la scène de l'Olympia. Il y reviendra sous son propre nom en 1987. "C'est là confiera-t-il plus tard, que j'ai signé mon passeport européen en musique". Dans la salle bondée, une jeunesse exaltée, à l'enthousiasme gourmand, des garçons, des filles, certains accompagnés de leurs parents le fêtent, comme une idole. |

Nouvelle coqueluche de la communauté berbère en France, Takfarinas est responsable d'une petite révolution en Algérie. En 1986, alors que sûr de son hégémonie, le raï roule tranquillement des mécaniques, il crée l'événement à la télévision avec sa chanson kabyle new look, sa dance trépidante, ses paillettes et ses danseuses. Il y chante "Ouaythelha" ("Qu'elle est belle"), la chanson-titre de sa nouvelle cassette. Le lendemain, dans tout le pays les vendeurs sont dévalisés. Takfarinas devient un héros, une vraie star, capable de remplir des stades, de donner du bonheur à des millions de gens. Avec son mandol à deux manches, ses passions musicales ouvertes, bondissantes entre tradition kabyle, reggae, chaabi, rap et funk, il invente un nouveau concept, osé, ardent, une "nouvelle clé pour ouvrir les coeurs". Quand il cherche un vocable pour désigner sa musique, un mot va s'imposer: "Yal". Comme Monsieur Jourdain qui ignorait parler en prose, depuis la nuit des temps tous les Kabyles font du Yal, sans le savoir. "Il n'y a pas une chanson chez nous où l'on ne chante yal...lalala yal...lalala" ne cesse de rappeler Takfarinas, installé en France depuis 1990, ambassadeur de la nouvelle musique Yal, pétillante, ébouriffée, en prise directe sur le futur.

Condensé d'une carrière florissante jalonnée de succès, "Quartier Tixeraïne" est bien plus qu'une compilation de titres choisis parmi six des albums les plus percutants de Takfarinas. C'est d'abord une mise au point. Une manière de rappeler que derrière "Zaama Zaama" le tube de l'album "Yal" sorti en 1999, cet ambianceur et semeur de bonheur a su aligner une ribambelle de chansons au tempérament fort. De "Yebba Rremmene" à "Zaama Zaama", en passant par "Arrach", des paroles qui chantent l'amour, la chaleur, l'espoir, la déchirure...Toutes réenregistrées, certaines métamorphosées, ces chansons rassemblées résument vingt ans d'aventure, d'engagement pour la vie. En attendant d'autres rêves...

par : Patrick Labesse

Biographie source : http://www.salammbo-press.com/artiste14/bio.htm

| |

|

|

|

|